ポン、チー、カンについて

|

さて、ここからいよいよ中級編だよ。 今回は「ポン」、「チー」、「カン」 について覚えよう! |

|

| ぽん?ちー??かん??? |

|

|

|

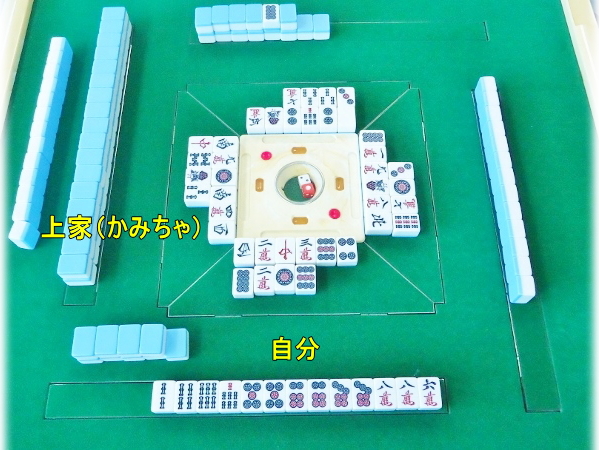

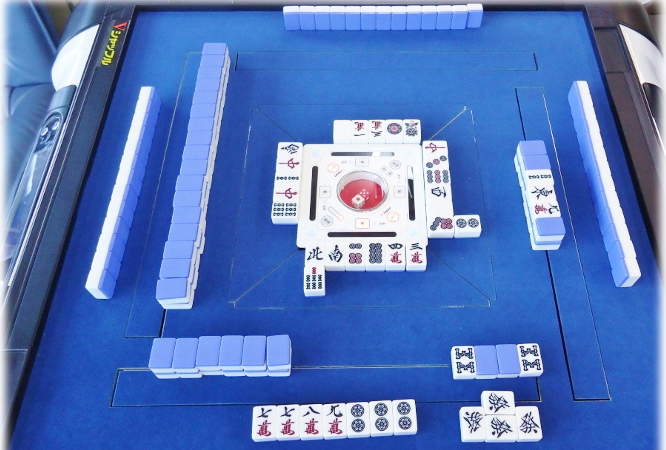

まぁ、聞き慣れないと思うけど、麻雀をするうえで知っておかなくちゃいけないことだから、しっかり覚えてね。 それじゃあまずは、ポン、チー、カンを覚えるにあたって、必要な用語と知識から教えていくね! 初級編で覚えた「場所決めと起親決め」が済んで、みんなが麻雀卓を囲んで着席した時、座った場所によってそれぞれ呼び方があるんだ。下の図を見てみてね。 |

少し前回までのおさらいをしながらいきましょう。

局(きょく)の進行は、親から始まって、

反時計回りに順番にそれぞれが牌をツモって捨てることを繰り返し、和了(アガリ)に向かいます。

自分が親だとしたら、配牌(ハイパイ)が終わった後、

自分から不要な牌を捨てて、

次に下家(しもちゃ)が牌をツモって捨てる。

そして対面(といめん)がツモって捨て、

上家(かみちゃ)がツモって捨てる。

そしてまた自分と順々に進んでいきます。

このように「下家対面上家」は自分から見た、各席にいる人の場所を示す用語になります。

もうひとつ覚えてほしいことは、自風というものです。

自分が親番だとしたら、自分が東家(トンチャ)、その人から反時計回りに、

下家(しもちゃ)の人が南家(ナンチャ)、

対面(といめん)の人が西家(シャーチャ)、

上家(かみちゃ)の人が北家(ペーチャ)

となります。

親が交代になると、それぞれ自風も変わります。

自風というものは属性のようなものです。(後々、麻雀の役に関係がありますので、あとでまた詳しく触れます)

|

ふう、、、文字だらけで大変だったと思うけど、ポン、チー、カンを教えるのに、必要なことだから少し我慢してね。 はなこ君は、場所を示す用語と自風についてわかってくれたかな? |

|

| うん!下中上のしもちゃとといめんとかみちゃ~! とんなんしゃーぺーちゃっ!! バッチリだよ~。 |

|

|

|

そっか。(本当に分かっているのかなあ・・・・) それじゃあ一つだけ問題! 自分から見て対面(といめん)の人が親の時、それぞれの自風はなんでしょうか。 |

|

| 対面の人が親っていうことは、対面の人が東家(トンチャ!) それで反時計回りだから、、う~ん、、、 対面の左の人が南家(ナンチャ)? 自分が西家(シャーチャ)。 右の人が北家(ペーチャ)かなぁ、、、 ファイナルアンサー!!!! |

|

|

|

ファイナルアンサーって古いなっ!(笑) うーん、合ってると思うけど、ちょっとまだ答え方が曖昧だねー。 正しく答えるとすると、 対面(といめん)が親の場合、対面が東親(トンチャ) 自分から見て上家(かみちゃ)が南家(ナンチャ) 自分が西家(シャーチャ) 自分から見て下家(しもちゃ)が北家(ペーチャ) が正解。まあこれも実践でやりながら慣れてくると自然と頭の中で考えなくても意識できるようになるよ。 それじゃあ、いよいよ本題のポン、チー、カンについていってみよう! |

「ポン」は、他の人(他家たーちゃ)が捨てた牌を刻子(コーツ)の形で自分のものにする行為の宣言です。

他の人が捨てた牌が欲しい場合、吸収できるということです。

まずはこちらをご覧ください。

あと一枚来れば、聴牌(テンパイ)というところで、対面から自分が欲しい が出ました。

が出ました。

これを「ポン」と宣言すると、自分がもともと対子(トイツ)として持っていた、

2枚の

に、対面の

に、対面の を加えることができるということです。

を加えることができるということです。

ちなみに、対面ではなくても、上家、下家、誰からでも「ポン」はできます。

刻子(コーツ)にすることが条件なので、自分の持っている対子(トイツ)に1枚加えたい時のみ有効です。

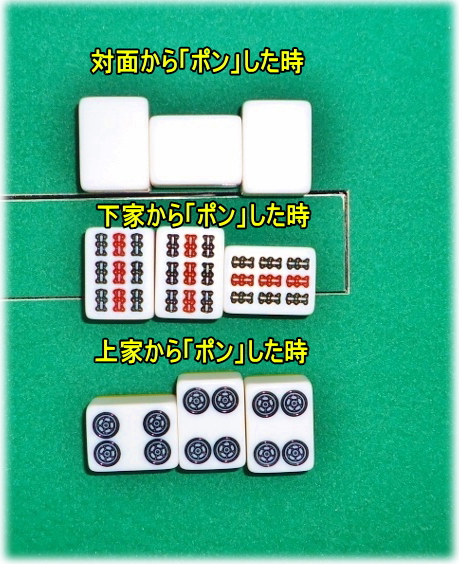

「ポン」を宣言した後、画像の様に他の人に見えるように自分の手牌から、対子(トイツ)で持っていた牌を右に出します。

この時、誰から「ポン」したのか分かるように、相手の捨てた牌を取って相手側に合わせて横向きに置きます。(下の画像参照)

その後、自分の手牌から、1枚不要な牌を捨てます。

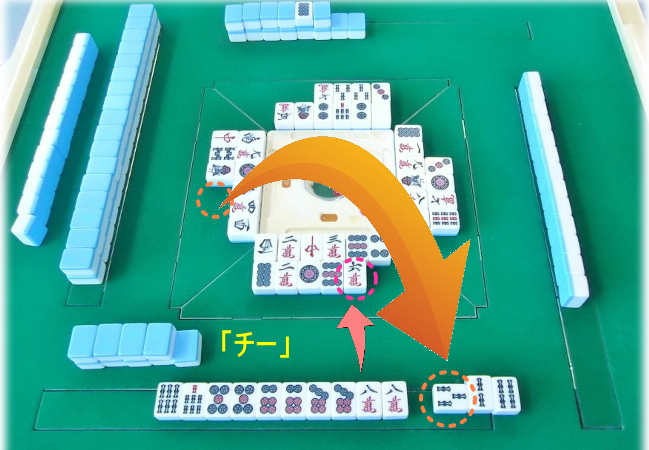

「チー」は上家が捨てた牌を順子(シュンツ)の形になるように自分のものにする行為の宣言です。

「ポン」と違うところは、「チー」は上家からしかできないところ、そして順子(シュンツ)の形であることです。

画像をご覧ください。

あと1枚来れば聴牌(テンパイ)というところで、上家(かみちゃ)から3枚目の が出ました。

が出ました。

この時、「チー」を宣言すると、自分の持っていた![]()

![]() のカンチャンに上家の

のカンチャンに上家の を加えることが出来ます。

を加えることが出来ます。

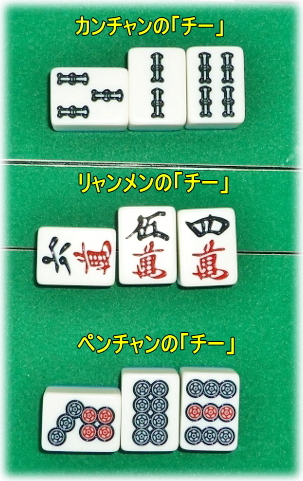

「チー」を宣言した後、画像の様に他の人に見えるように自分の手牌から、

カンチャン、ペンチャン、リャンメンのメンツを右に出します。

この時、「チー」した上家の牌をメンツの左側に横向きにくっつけます。

その後、自分の手牌から、1枚不要な牌を捨てます。

順子(シュンツ)であればどの形であっても「チー」ができます。

|

「ポン」「チー」は有効に使うと和了(あがり)やすくなるんだ。 ただし、何でも「ポン」「チー」すれば良いってことでもないんだ。 これから教えていくところなんだけど、麻雀には「役」というものがあって、 「チー」「ポン」をすると点数が下がってしまったり、その他にもいろいろなリスクもある。 上手にバランスよく「チー」「ポン」が出来るようになっていこうね。 次は、「カン」について覚えていこう。「カン」は「チー」「ポン」と違って少し特殊なんだ。 それじゃあいくよ! |

「カン」は4枚同じ牌を揃え、槓子(カンツ)とすることをいいます。

槓子(カンツ)とは、暗刻(アンコ)の強化版のような感覚でとらえていてください。

本来麻雀の面子(メンツ)はすべて3枚ずつなのですが、「カン」した面子(メンツ)に関しては、4枚でも面子として認められます。

「カン」をしないと4枚手に持っていても面子としては扱えないので注意してください。

「カン」には、細かく分けると、

暗槓(アンカン)

明槓(ミンカン)

大明槓(ダイミンカン)

の3種類があります。

それでは詳しくは画像をご覧ください。

.jpg)

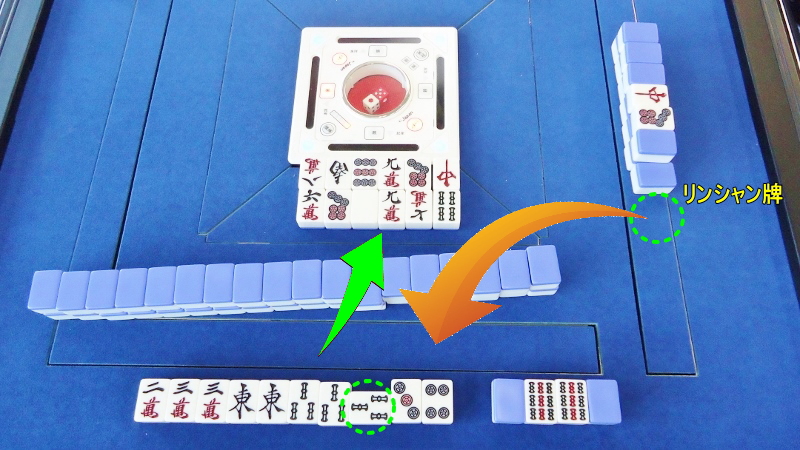

自分の手に同じ牌が4つ来た時に、「カン」ができます。

画像の場合は![]() が4枚あるので、この牌をカンできます。

が4枚あるので、この牌をカンできます。

このように自分の手に4枚同じ牌が来て、「カン」することを「暗槓」(アンカン)といいます。

![]() を「暗槓」(アンカン)した場合、画像の様に、みんなに見えるように4枚を表側にして見せた後、

を「暗槓」(アンカン)した場合、画像の様に、みんなに見えるように4枚を表側にして見せた後、

両端をひっくり返して、右側に出しておきます。

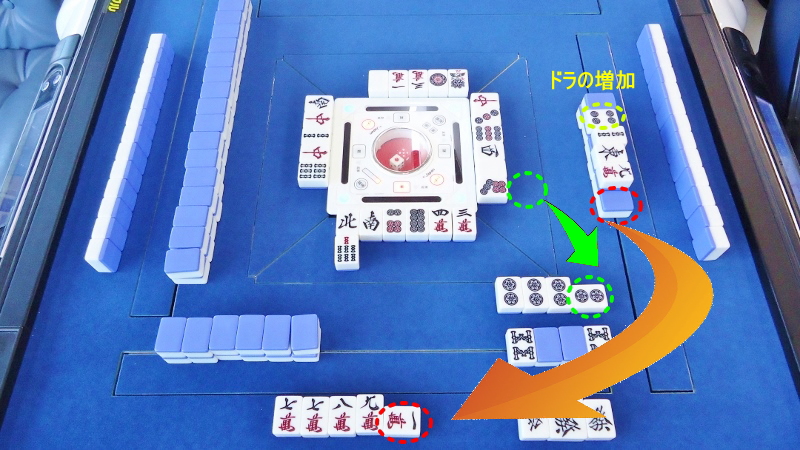

そして、ドラ表示牌の右隣の牌をめくります。

「カン」をすると、新たにドラが1種類増えます。なので全員にとって、ドラが増えた分、高得点獲得のチャンスが増えます。

そのあと、ドラの山(王牌ワンパイ)からリンシャン牌を1枚ツモって、捨てます。

この場合は、リンシャン牌から![]() をツモってきて、

をツモってきて、![]() を捨てた形になります。

を捨てた形になります。

![]() が横向きになっていますが、分かりやすいように横向きにしているだけなので、

が横向きになっていますが、分かりやすいように横向きにしているだけなので、

実践では普通に手牌に入れてくださいね。

これで「カン」の手順が終了となります。![]() は、面子(メンツ)扱いとなります。

は、面子(メンツ)扱いとなります。

.jpg)

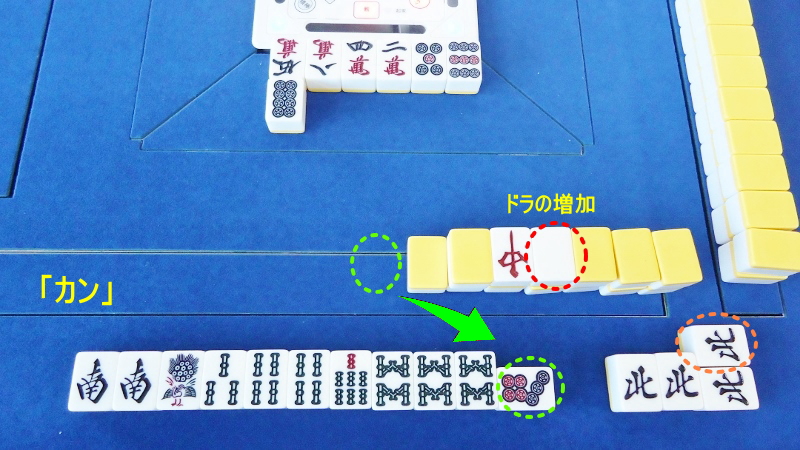

下家(しもちゃ)から![]() をポンしている状態の時に、さらに1枚

をポンしている状態の時に、さらに1枚![]() をツモってきました。

をツモってきました。

この状態の時に、ポンしている牌にくっつけて「カン」を宣言することが出来ます。

「カン」宣言した後、持っていた![]() を「ポン」していた部分にくっつけます。

を「ポン」していた部分にくっつけます。

くっつけかたは横向きになっている部分に横向きにしてくっつける感じです。

そして、ドラが増えますので、ドラをめくります。

そのあとリンシャン牌から1枚ツモって、不要な牌を捨てる流れです。

上の画像では![]() をツモってきました。いらなければそのまま捨てるといった感じです。

をツモってきました。いらなければそのまま捨てるといった感じです。

このようにポンしていた牌にさらにくっつける「カン」のことを「明槓(ミンカン)」といいます。

すでに![]() を明槓(ミンカン)していて、

を明槓(ミンカン)していて、![]() を暗槓(アンカン)している状態です。

を暗槓(アンカン)している状態です。

そして、![]() 待ちで聴牌していますが、下家(しもちゃ)から

待ちで聴牌していますが、下家(しもちゃ)から![]() が出ました。

が出ました。

自分はすでに暗刻(アンコ)として![]() を3枚持っていますが、この状態の時に、「カン」を宣言することが出来ます。

を3枚持っていますが、この状態の時に、「カン」を宣言することが出来ます。

「ポン」に似たような感じですが、自分が持っている暗刻(アンコ)の牌を他家(たーちゃ)が捨てた時に槓子(カンツ)として

加えることができます。

「カン」を宣言した後、相手が捨てた「カン」の材料の牌を取ります。

そして自分の持っていた暗刻(アンコ)を皆に見せ、それと合わせて右に寄せます。

「ポン」の時と同じ要領で、誰から「カン」をしたか分かるように、ひとつ牌を横向きにします。

そのあと、新しいドラをめくり、リンシャン牌をツモって捨てるといった流れです。

上の画像では、![]() をツモってきました。いらなければそのまま捨てます。

をツモってきました。いらなければそのまま捨てます。

このように、他の人が捨てた牌をもらって「カン」をすることを「大明槓(ダイミンカン)」といいます。

【参考】「カン」は全員で合わせて4回までとなります。4回目のカンをした場合、その局は流局となります。

例えば、上記画像の様に、自分が3回カンをしていて、対面がカンをした場合、「カン」の一連の流れが終わった時点で流局となります。

※1人が4回カンをした場合のみ続行、他の人は5回目のカンは出来ません。

|

「カン」も効果的に使うと、ドラが増えたり、自分の点数が高くなるきっかけになるよ。 ただし、ドラが増えるのは、全員共通なので、注意が必要。 実践をしながら、「カン」をした方がいい時と、しない方がいい時をゆっくり学んでいけば、きっと上手に「カン」が使いこなせるようになる。 まずはやり方だけでも覚えておこう。 |

|

| やっぱり麻雀って奥深いのねー。 なんでもポン、チー、カン、すればいいってわけじゃないんだ。 |

|

|

|

そうそう。このポン、チー、カン、をするかしないかの判断は、次の章で教える「麻雀の役」 に大きく関係があるんだ。 「麻雀の役」を覚えるのが麻雀の最初の一番の登竜門。 ここさえ抜ければきっと、麻雀の楽しさが分かると思うんだ! 覚えて損はなし!それじゃあ次いってみよー。 |

NEXT→麻雀の役を覚えよう(作成中)